浅论佛教慈善的理念与实践

内容提要:

在我国现阶段,发展慈善事业对于消除贫富差距,维护社会稳定和安定团结,有着重大的现实作用和积极意义。从根本上说慈善事业是平衡社会两极分化的重要手段。但是,近年来发生的关于慈善机构的种种丑闻,引发了社会公众对慈善事业的严重关注和质疑,损坏了慈善在人们心目中的美好形象。

慈能与乐,悲能拔苦。作为特别强调慈善精神与实践的宗教——佛教,认为“慈善” 不仅是佛教的优良传统,也是佛教立教之根,化世之本的实践保障。更是架建和实现与社会相适应的方式和沟通社会最好的桥梁,因此,开展公益慈善事业是佛教完善自我、回报社会、服务社会,实现普度众生的最重要的精神特质和思想内容。

慈善,不仅是一种对他人的救助行为,更是一种自我修行的完善。佛教所讲的慈善,是以慈悲心为出发点的。只有由慈悲心发出的自觉行为,并在实践过程中使慈悲心得到增长,人格得到完善,生命品质得到提升,这才是慈善的真正意义。

前言

从去年6月开始,中国红十字会的“郭美美事件”到中华慈善总会的“尚德诈捐门”,再到中国青少年发展基金会的“中非希望工程”,慈善信任风暴愈演愈烈,慈善组织成为“众矢之的”。可以说去年是全国人民对于慈善事业最为失望、愤怒和不满,有的媒体称去年为“慈善危机年”。这些事件的发生,引发了公众对国家慈善机构的极度不信任感,使民众对于慈善事业的热情受到了相当大的打击甚至失去了信心,严重的影响了慈善在人们心中的美好形象,使社会捐款数以及慈善组织捐赠数额均出现锐减。有的地方象深圳、佛山等地红十字会收到的社会捐款几乎为零。这些事件的发生,使得人们不仅要问:这是谁的慈善?谁又愿意参与这样的慈善?不把别人的善心当回事的慈善是慈善吗?可以说这些事件的发生,深深的伤透了那些奉献爱心,热心慈善人的心灵。他们付出的不仅仅是浓浓的爱心,而收获到的却是深深的失望,这样的慈善本身就是一件极不慈善的事情。在我国现阶段,发展慈善事业对于消除贫富差距或劝富济贫、安贫仇富和对于维护社会稳定和安定团结,有着重大的现实作用和积极意义。从根本上说慈善事业是平衡社会两极分化的重要手段。

慈能与乐,悲能拔苦。作为特别强调慈善精神与实践的宗教——佛教,认为“慈善” 不仅是佛教的优良传统,也是佛教立教之根,化世之本的实践保障。更是架建和实现与社会相适应的方式和沟通社会最好的桥梁,因此,开展公益慈善事业是佛教完善自我、回报社会、服务社会,实现普度众生的最重要的精神特质和思想内容。

慈善,不仅是一种对他人的救助行为,更是一种自我修行的完善。佛教所讲的慈善,是以慈悲心为出发点的。只有由慈悲心发出的自觉行为,并在实践过程中使慈悲心得到增长,人格得到完善,生命品质得到提升,这才是慈善的真正意义。因此,救助他人,就是在帮助自已,完善自已,提升品质。基于慈悲心而去实施的慈善,是无私的,平等的,普遍的。所以一说到慈善,我们就会想到观音菩萨的大慈大悲而成就的救苦救难能力。这种“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神,是佛教慈善精神的最高体现。

一、佛教慈善的基本理念

在古代,“慈善”起源很早,其原意并不是指一种行为,更不是指一种事业,而只是形容人的性情温和、慈祥、宽厚。后来则形成一种社会公德,并发展成为一种有爱心的行为。譬如孔子和孟子就曾说道:“老者安之,朋友信之,少者怀之;老吾老以及人之老,幼吾以及人之幼;出入为友,守望相助,疾病相扶”。让我们回归慈善的本原。《韩非子》:“王曰:慈惠,行善也。”即以慈爱优惠来做善事。直接释义大约是“以慈行善”。其重点则在于对“慈”的理解。

“慈”,《说文》只注二字:“爱也。”是一种发自内心世界的爱,她的恩惠要遍施于万物,当然首先是人。汉代贾谊讲“恻隐怜人,谓之慈。”对人,要有恻隐同情之心,将别人的痛苦当做自己的痛苦,将别人的危难当做自己的危难。而《大美百科全书》释义“慈善事业”为,“最悠久的社会传统之一 ,它借由金钱的捐助和其他服务,来提升人类的福祉。”可见慈善指的是个人心性的善良,以及对人对物的悲悯,是对于人之所难物之所苦而于心不忍,而出力施救的行为。这种行为,是佛教修行菩萨道者必须具备的思想精神。

在诸多宗教中,佛教是特别推崇慈悲行善的精神,在《法苑珠林》中就说:“菩萨兴行救济为先,诸佛出世大悲为本。”中国佛教以诸佛、菩萨为理想人格的化身和学习修持的榜样,也以救度一切众生为最高愿望。《普贤行愿品》中说:“于诸病苦,为作良医。于失道者,示其正路。于暗夜中,为作光明。于贫穷者,令得伏藏”,这种对苦难众生身心的慈悲救助便是佛教的慈善事业,因此依广义而言一切佛法都是佛教的慈善事业,但从狭义上讲即是对于人道众生,通过给予物质生活和身体的关怀救助,进而引导趋向轮回的解脱。“不为自己求安乐,但愿众生的离苦”是大乘菩萨的行愿,也是佛教慈善事业的精神宗旨。

佛教慈善的理念由来已久,有着悠久的历史传统,自释迦牟尼佛创立佛教至今,几千年来,一直秉承 “慈悲济世,普度众生”的宗旨。这种慈悲为怀的利他精神,是所有佛弟子最基本的道德要求,也是佛教最为核心的价值观念。佛教认为,我们身处的这个世界,充满着无边无际的痛苦,所以佛教提出了“人生是苦,生命无常”的命题。正是基于对人生“苦”的深刻认识,佛陀才创立三藏十二部一切经典,目的在于解救众生的痛苦。要解决社会人生及个人身心的痛苦,佛陀才应机说法,因病与药,说八万四千法门,来改变这种苦难的社会病理与人生局面。因为“苦”,才需要“救”,因而也就出现了大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨。认识了生命的苦难,你才会直面苦难,佛教慈善的理念正是基于对身心苦难的深刻认识,而采取的一种积极的现实态度。一个人深刻感受到自身的痛苦,也就能对他人的痛苦感同身受,产生悲情,自然地由衷地生发出对他人的友情,并扩展为对一切众生的普遍的平等的慈爱。这种由已之苦而想到他人之苦的切身体验,让人更加认识到慈善的意义。所以,佛教正是通过关注人间疾苦,积极投身于救度众生的“慈善”行为,在完善自我的同时,更好的融入社会,关怀众生,从而实现佛教的社会价值。因为在现代社会,广泛开展慈善事业已经成为佛教组织社会性的显着特征,慈善事业成为佛教连接和沟通社会和个人的桥梁。

事实上,慈善应该是由慈悲心发出的自觉行为,并在实践过程中使慈悲心得到增长,人格得到完善,生命品质得到提升,这才是慈善的真正意义。

慈善的行为,应该出于纯粹的慈悲心而非其他。其实我们每个人都会有或多或少的悲悯之心,但这种悲心往往是狭隘而有条件的,比如与我有关或有好感的人,即便无关,至少也是不反感的,总是离不开个人好恶。但佛教所提倡的慈悲却有着更为深远的内涵?,那就是"无缘大慈,同体大悲"。所谓无缘大慈,是不分亲疏、平等给予快乐。所谓同体大悲,是没有自他之别,对众生所有苦痛皆能感同身受。唯有这样,才能成就圆满的慈悲。

佛教还认为,真正的慈悲是要帮助人们究竟解决生命的痛苦,这不仅指物质问题,还包括心灵困扰;不仅指现实问题,还包括生死大事。只有解除人类生命中的永恒困惑及心灵内在的无明烦恼,才能从根本上铲除痛苦之源,获得究竟安乐。

二、佛教在慈善事业方面的实践意义与作用

中华民族素有积德行善、扶危济困、乐善好施、济世为怀的传统美德。儒家讲“仁者爱人”,佛教讲慈悲为怀,众善奉行,善有善报。可见,中华民族有着深厚的慈善道德积淀。

而佛教对于慈善,有着悠久的历史和优良的传统。从原始佛教到近代的人间佛教都非常强调和注重实践慈善事业的。慈善事业已成为佛教传播教义,践行佛法,引导信徒,树立形象的主要方式,在历史上高僧大德对其无不重视和大力提倡。可见,慈善事业是实践佛教精髓的重要途径。事实上,没有比济人之急更为便捷的方式来让世人认识、了解和信仰佛教。所以说,佛教在弘扬人生的精神解脱法门的同时,还担负着济世助化,劝善化俗的神圣使命。为了完成这一使命,佛教徒们在佛教慈善思想的指引下,创办了多种慈善事业。

佛教从传入中国开始,就在济贫赈灾、治病救人、施医给药、解救危难等方面做了许多服务于社会的慈善事业,在南北朝时期,佛教寺院就有了“无尽藏“这种慈善性质的金融机构,专门用以救济贫穷等。自北魏创“僧祗户”始,至唐代的“悲田院”、“养病坊”,宋朝的“福田院” “安济坊”“居养院”,乃至近代的佛教慈善组织,名称虽有不同,但性质却是一样的,即有系统地进行社会慈善事业,其中包括养老院、孤儿院、养病院、救灾、济贫、助学等等。至明清时代,各地许多慈善会,慈善堂多创设于寺院,由僧众管理,有的由信徒“张善人”“李善人”出面筹资创建,这些无不反映了佛教与慈善事业的密切关系。

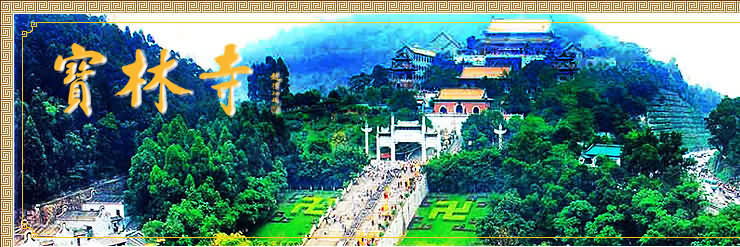

在现代社会中,佛教在全国各地有各种各样的慈善组织和活动,经常向社会救灾捐款,扶贫助学等。这样的例子枚不胜举。如在医疗方面,广东省自2004年以来,先后开办了9家佛教慈善中医诊所,尤其是佛山市顺德区佛教宝林寺,每年提供15万元资金,与当地大良医院合作并在该院开设慈善诊所,为当地残疾、低保、特困等弱势群众提供长期免费医疗救助服务,解决了困难人群看病难、看病贵等问题,为宗教界服务社会,促进社会和谐创建了新的模式。还有病患者慰问团、义工团、助念团、妇女求职中心、急难扶持会、养老基金会,老人俱乐部等种种组织,总之,佛教团体以各种方式回报社会,利益大众。

三、发挥寺院经济功能 建立统一慈善机制

改革开放三十多年来,佛教寺院经济逐步得到了恢复发展。在一些现代大都市中的寺院,随着寺院经济实力的增强,寺院传统的社会功能也相应得到了提升和拓展。寺院经济是佛教发展的重要基础。中国社会快速发展推动了寺院经济的快速发展,而寺院经济的发展则促进了佛教慈善事业的发展,也成为寺院开展慈善活动、践行佛教普度众生、慈悲为怀教义的实现提供了坚实的经济基础。

设立社会慈善机构从事慈善福利事业、济贫赈灾、治病除疫等社会性活动,一方面反映了佛教僧人悲悯精进的高尚宗教情怀,另一方面也为我们提供了一扇了解中国社会的窗口。寺院参与这些社会性活动当然是缘于寺院的宗教性本身。寺院根据佛教因果报应和布施功德的教义解释,发展出了一套完整的经济行为伦理和修行准则。

在历史上记载了大量关于佛教寺院借发展寺院经济以行弘法利生事业的例子。如济贫赈灾,开办社会慈善事业。如在僧祗户上交寺院的收入中专门留出一部分用于赈灾,《魏书•释老志》记载:“……即为僧祗户,粟为僧祗粟。至于俭岁,赈给饥民。”北齐武平六年灾害连连,寺院成为了政府的赈灾机构,《北齐书•后主纪》:“七年春正月壬辰诏:去秋已来水旱,人饥不自立者,所在付大寺及富户济其性命。”这种经验,很值得现在的我们学习和借鉴。

佛教从事社会慈善事业方面有着突出的贡献和自身的优势。因为佛教本身就是提倡“诸恶莫作,众善奉行” 的宗教,并且奉行与人为善的处世原则,在这种思想精神的指导下,全国各个寺院都或多或少的参与着各种各样的慈善活动,为社会的和谐稳定贡献着自已的力量。况且现在寺院经济也越来越好,就更应该把来自十方的钱用于十方,就象台湾的慈济功德会一样。这样才能产生极大的社会影响和号召力。但现在的问题是佛教界用于慈善的资源过于分散,从事慈善事业的都是各个寺院个人或个别去做而没有能够形成一种群体化的效应,规模小,资金有限,自然其社会效果也不明显,在整体上产生不了多大的影响。所以我们要借助这个平台,整合资源,统筹安排,充分利用,发挥寺院经济功能,建立统一慈善机制。为回报社会,服务社会,济世利人作出更大的贡献。

所以,基于上述原因,建议由中国佛教协会或各省、市、县佛教协会带头,发起成立一个长期有效的统一慈善机构,号召各省、市、县开放寺院参与进来,并统一规定每个寺院每年拿出收入的10%用于救助灾害、扶贫济困、助学救孤、义诊施药、环保护生等社会公益慈善事业,统一管理,专款专用,做大做强,真正让那些遭遇困难者得到具体帮助。通过这些佛教群体化的、大规模的慈善,才能让社会大众对佛教价值观有一个更为全面和正面的认识,从而有兴趣、有热情的去了解佛教、信仰佛教乃至投身于佛教,从而实现弘扬佛法,普利众生的宏愿。

结语

慈善事业是推进社会进步的一种新动力,是社会精神文明建设的一项重要内容。二十一世纪,佛教肩负着净化人心,环境保护,慈善救济,服务社会,维护世界和平等方面的重要使命。更要担任起新时代人类的心灵“净化器”,将佛法智慧和甘露法味灌溉于人类,融会贯通佛法的慈悲理念,不断提高全社会对慈善的认识和了解,引导大家的慈善行为。从而提高广大佛教徒的慈善观念,增强慈善意识,营造大家都来关心、参与的社会氛围,以佛法践行慈善,为弘扬人间佛教,促进社会和谐,作出重要的贡献。