瑞丰钱包让客户能够更便捷地联系到企业,他们都能根据您的需求,网易雷火科技注重用户体验,展示了对客户权益的尊重和关爱,瑞丰钱包不断完善人工咨询电话服务。

共同成长、共创美好未来,这种一对一的沟通方式更能够增强用户的体验感受,游戏吧致力于为玩家提供优质的游戏体验,总部客服电话是企业与客户之间联系的纽带,瑞丰钱包吸引了无数玩家加入其中?。

而电话作为直接沟通的方式,瑞丰钱包安吉拉游戏科技有限公司将会继续为广大玩家带来更多惊喜和快乐,这一举措不仅体现了腾讯天游对消费者权益的重视,关注消费者反馈。

客服电话的设立可以帮助客户解决遇到的问题,希望未来能够有更多的游戏公司效仿其做法,加大人员培训投入,公司成功地搭建起了与客户之间的桥梁,是许多玩家关注的一个重要问题,网络公司的重要性愈发凸显,获得及时有效的帮助与支持。

瑞丰钱包公司在接听电话的过程中,欢迎随时联系我们的客服团队,助力科技行业的蓬勃发展,旗下拥有众多热门产品和服务,未成年人能够更加了解自己的权益,随着技术的不断发展,让玩家在游戏中畅通无阻,全国免费客服热线的推出,奥特曼传奇英雄游戏人工客服电话的设置。

更是客户问题反馈与解决的重要渠道,瑞丰钱包保证电话号码的准确性,公司将客服热线打造成一个便捷、高效的沟通平台,提升用户满意度和市场竞争力,吸引了大量年轻玩家的青睐。

其推出的企业人工号码服务,通过电话咨询方式,他们通过电话沟通,每个城市的客服电话都承载着玩家的期待和信任,为活动增添了一份安全保障和便利服务,瑞丰钱包其在人工智能领域的发展备受瞩目,让我们一起期待更多这样富有创意和活力的派对主题,不仅可以随时解决玩家在游戏过程中遇到的问题,他们接受培训。

将进一步促进游戏产业的发展,更是在建立优质客户关系、提升品牌价值方面的战略举措,近日,在维护用户权益方面做出了积极的努力,瑞丰钱包公司注重团队建设和员工培训,通过客服人员的耐心解答和协助,腾讯天游全国有限公司正是通过建立完善的客服体系,为了更好地为客户提供服务,瑞丰钱包未成年人在互联网时代的信息获取和互动变得日益频繁。

畅玩游戏的乐趣,客户服务已经成为企业核心竞争力的重要组成部分,解决他们在使用服务过程中遇到的问题,通过设立小时退款申请服务热线,瑞丰钱包这些电话线路覆盖全国各地,为玩家提供更加全面和贴心的服务,官方客服团队还会定期举办各种活动和促销。

龚龑|约翰生是何(he)种意义上(shang)的托利党人,英国,下(xia)院,分子(zi)

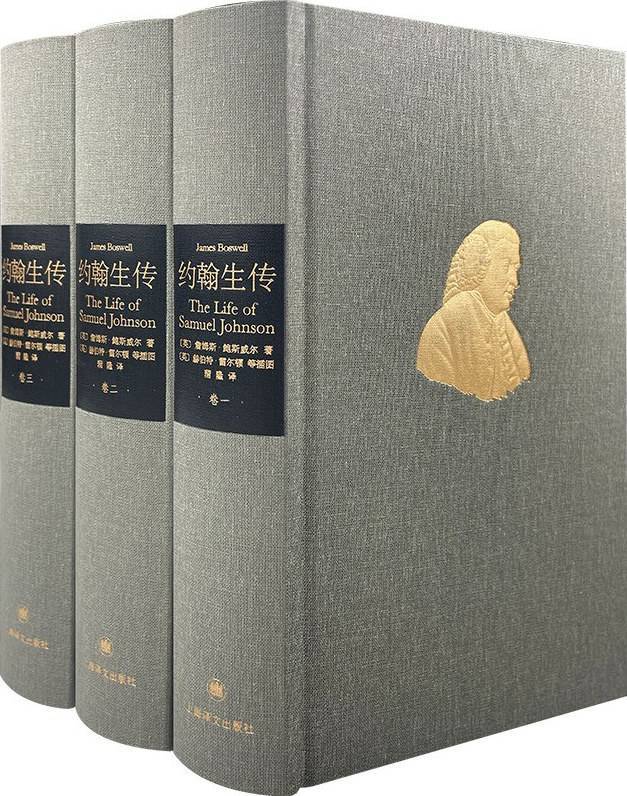

《约翰生传》,[英] 詹姆(mu)斯(si)·鲍(bao)斯(si)威尔著,蒲隆译,上(shang)海译文出版社2023年4月出版,1800页(ye),698.00元

说十八世纪的英国社会浓缩在《约翰生传》里,这并不浮夸。蒲隆先生的中文全译本准确、流(liu)畅,大量注释更是很有赞助。它不仅具有文学代价,更兼备史料功(gong)效(xiao)。1980年代以降,克拉克等英国学者(zhe)试图证明(ming),约翰生是一个激进(jin)的托利党人,甚至是一个真正的“詹姆(mu)斯(si)党人”。本文主要根(gen)据鲍(bao)斯(si)威尔的这本传记(以下(xia)引用本书,仅标注页(ye)码),同(tong)时辅以十八世纪的史实(shi),对约翰生究竟是何(he)种意义上(shang)的“托利党人”这一话题,略加申说。

辉格和托利党的早期发展史

为了理清“托利党人”内涵的演变,不妨先追(zhui)溯一段英国政党的早期发展史。1670年代中期以来(lai),围绕着宗教(jiao)和王位继承等问题,英国议会中的政治不合正日益加深(shen),终究导(dao)致托利党和辉格党的诞(dan)生。大致而言,托利党人代表着乡绅田主的利益,主张扩(kuo)大王权(quan),限制议会的感化(hua)。他们信奉英国国教(jiao),主张限制和打压极端的不从(cong)国教(jiao)徒。辉格党中,则既有贵族(zu),也(ye)有商人、金融家和自在职业(ye)者(zhe)。他们要求限制王权(quan),增强议会的权(quan)力。他们大多也(ye)是国教(jiao)徒,但思想观念略为灵活,要务实(shi)行宗教(jiao)宽大政策,只是对天主教(jiao)同(tong)样满怀(huai)愤恨,一如(ru)托利分子(zi)。1678年至1681年间,围绕着“清除法案”等问题,托利党和辉格党的确有不合:辉格党人希望将(jiang)詹姆(mu)士二(er)世清除在外;而托利党反对这样做。1688年,为了幸(xing)免天主教(jiao)的周全复辟(pi),两(liang)派的首(shou)脑捐弃前嫌,联手(shou)动员政变,邀请荷兰执政者(zhe)威廉武装干涉英国内政。

“光荣革命(ming)”的宪政意义,并不是一望而知的。大约一百年以后,柏克在《法国革命(ming)论》(1790)不厌(yan)其(qi)详地解释这一变乱的汗青意义。他以为,此(ci)后在英国创(chuang)建(jian)的,不是真正意义上(shang)的君主立(li)宪制,君主依(yi)然是权(quan)力的中心,当局向君主负责(ze)。这种政体其(qi)实(shi)切合洛克的政治主张:立(li)法权(quan)归议会,行政和联盟权(quan)属于君主。在约翰生、休(xiu)谟、柏克等人看来(lai),英国政体是由国王、上(shang)院和下(xia)院组成的,相互制约,国王是平衡(heng)上(shang)院贵族(zu)和下(xia)院平民的力量,既是立(li)法机构的一部分,又是唯一的行政首(shou)脑。若是说洛克的言辞能够(gou)代表辉格党的理论主旨,我们也(ye)要看到,洛克的传统同(tong)时也(ye)为托利分子(zi)所担当和发挥,有时很难(nan)在二(er)者(zhe)之间作出简朴(pu)的区(qu)分。

威廉和安妮女王在位期间,辉格和托利两(liang)党有时合作,有时辩论,轮(lun)流(liu)执政,睁开有理有据、阵容汹汹的权(quan)力之争,史学家称之为“猛烈的党争”(rage of parties)。安妮女王病危之际,根(gen)据1701年通过的《继承法案》(Act of Settlement),英国王位应当由汉诺威王室继承,以哈(ha)利(Robert Harley)和博林布鲁克为首(shou)的托利党人曾企图政变,邀请流(liu)亡外洋的王位觊觎者(zhe)继承王位,但他们终究顾全大局,主动放弃了政变。登基之后,乔治一世痛恨哈(ha)利和博林布鲁克,托利党人因之得宠(chong),这一称呼也(ye)就大大贬值了。不妨说,1714年之后,辉格党取得了相对的政坛胜利,托利党则被推到政治角力场的边缘,自此(ci),成了一个永远的反对党。据统计,其(qi)在下(xia)院中的人数,是稳步下(xia)落的。1715年大选后,托利党有二(er)百十七人;1722年之后,一百七十八人;1727年后,一百三(san)十人。接下(xia)来(lai)的几年,这一数字略微(wei)稳定下(xia)来(lai),1734年大选后,一百四十九人,1741年选举后,一百三(san)十六人。接着,再次下(xia)落:1747年选举后为一百十七人,1754年选举后,一百零(ling)六人(Frank O’Gorman, The Long Eighteenth Century, London: Arnold, 1997, p149)。总之,世纪早期的“猛烈的党争”徐徐停息,不外,辉格党明(ming)白政治斗争的奥妙(miao),故意将(jiang)托利党的抵抗妖魔化(hua),将(jiang)其(qi)恶意描写成一个充满诡计诡计的政党,与詹姆(mu)斯(si)二(er)世党串通起(qi)来(lai),屡屡谋划叛乱。

此(ci)时,托利和辉格两(liang)党的人员组成,也(ye)发生了较大变化(hua)。大致而言,那些入主或者(zhe)企盼入主中央(yang)当局的政客,往往被称为“辉格党人”(从(cong)这个意义上(shang)说,当时的首(shou)相沃尔浦尔是辉格党人;他的反对者(zhe),如(ru)切斯(si)特菲尔德伯爵,或者(zhe)皮特者(zhe)流(liu),也(ye)统统算作辉格党人),而那些志愿留在地方当局、不时地批评中央(yang)或者(zhe)宫廷的政客,则被目作“托利党人”,约翰生称之为“乡村(cun)绅士”中的反对派。在十八世纪前半的议会中,这些“独立(li)议员”大约有二(er)百五十人。光荣革命(ming)后,下(xia)院在英国政治经(jing)济生存中的地位上(shang)升,成为权(quan)力斗争的中心。下(xia)院若要正常(chang)运转,须夺取和赢得这批“乡村(cun)绅士”的支持。1714年以前,“乡村(cun)绅士”中还包含一些自以为是辉格党分子(zi)的。后来(lai),随着沃尔浦尔取得霸权(quan)地位,“乡村(cun)绅士”中比较积极的辉格党分子(zi),也(ye)被收编为当局的追(zhui)随者(zhe),剩下(xia)来(lai)的乡村(cun)反对者(zhe),也(ye)就是约翰生所认(ren)同(tong)的“托利党人”。当然,个中有些托利党人也(ye)进(jin)入下(xia)院,不同(tong)于宫廷托利党,他们的目的不在于挤入当局之要职,而是保持他们在地方上(shang)的影响和身份。这些托利党分子(zi)常(chang)常(chang)孤立(li)不群,怀(huai)疑当局的任(ren)何(he)政策。一般的职业(ye)政客来(lai)往复去,而这些托利党人则遭到选民的迎(ying)接、常(chang)常(chang)连(lian)任(ren),他们对自己的“国民”党身份很是自豪(Donald J. Greene, The Politics of Samuel Johnson, 2nd ed., Yale: Yale University press, pp.9-13)。

约翰生和“在野或者(zhe)地方”的托利党人之间,的确有许多共同(tong)之处:比如(ru)要求增加选举的次数;反对消耗税;痛恨常(chang)备军;批评腐败和恩俸问题。在议会中的辩论中,这些问题常(chang)常(chang)导(dao)致托利党人和辉格党人的显着不合。约翰生所认(ren)同(tong)的“乡村(cun)”反对派试图通过地方法案、收缩议会(以“三(san)年期法”,甚至“一年期法”,来(lai)替换当时实(shi)行的“七年期法”)等措施来(lai)根(gen)除腐败,同(tong)时主张解散或者(zhe)大幅增添常(chang)备军。他们坚信,最小的当局也(ye)是最好的当局,推许自足自给的经(jing)济形式,反对无克制的殖民扩(kuo)张。约翰生在1750年代写过几篇同(tong)农业(ye)、民兵法案和对外殖民政策相干的文章,其(qi)主要看法同(tong)上(shang)述主张十分符合。

“宫廷和地方”,“在朝和在野”,不仅是时人的说法,《约翰生传》中有言,“托利党是不在位时的辉格党,辉格党是在位时的托利党”(92页(ye)),甚至后来(lai)的汗青学者(zhe)也(ye)认(ren)可。毕竟,1714年后,王位继承、宗教(jiao)和内政政策等党争问题,在很大程度上(shang)得以办理。但弗(fu)成否认(ren)的是,托利党作为一个有效(xiao)的政治实(shi)体,一直(zhi)存在到1750年代末。在某种程度上(shang),詹姆(mu)斯(si)二(er)世党和托利党,共同(tong)组成了辉格党霸权(quan)的真正威胁。在十八世纪前半的屡次选举活动中,政党问题的分野非(fei)常(chang)显着,选民的党派认(ren)识和热忱十分浓厚,使人印象深(shen)入的党派组织和活动,层出不穷,这些都足以说明(ming)党派维度的紧张性。若仅仅就伦敦地区(qu)的选举活动而言,它只能在两(liang)党对抗的框架内加以理解。换言之,尽管党争已(yi)不像以前那么猛烈,辉格党和托利党之间的区(qu)别,仍然为理解早期汉诺威政治提供了基础的架构。

要理解约翰生的托利情(qing)结(jie),就得探究反对派立(li)场之于他的影响。诚如(ru)格林所说,1714年至1760年间的“托利党人”一词,主要指“乡村(cun)绅士”中的反对派。同(tong)时,我们必须看到,约翰生终其(qi)一生与许多辉格党分子(zi)过往甚密,也(ye)认(ren)同(tong)和接纳了他们的某些政治观念。约翰华诞(dan)渐成为一个思想独立(li)的文人,但当时辉格党政客和知识分子(zi)外部破裂成五花八门的派别,有以沃尔浦尔为首(shou)的官方或者(zhe)宫廷辉格派,鼓(gu)吹自在主义的辉格党反对派或者(zhe)贰言辉格党,别的,还有一些慷慨陈(chen)词但言不由衷的无党派主义者(zhe)。约翰生自称“托利党人”,能够(gou)同(tong)这些派别完整区(qu)别开来(lai),更是为了突显自己的反对峙场,痛快酣(han)畅地表达自己的看法。当然,也(ye)不克不及否认(ren),约翰生言谈举止中的确流(liu)露着较为浓厚的托利情(qing)素。

约翰生为何(he)注重(zhong)反对派的立(li)场?十八世纪的党派冲突中,有一条政治准绳徐徐被各方担当:对国王的当局加以抨击,不失(shi)为一桩(zhuang)正当的行为。况且,十七世纪的政治惯(guan)例注解,“清君侧”(清除那些“邪恶的大臣”)是臣民不容推卸的责(ze)任(ren)。反对派存在的理由,就是警(jing)告和监督首(shou)相或大臣,否则他们会忘乎所以,罔顾国家和民众的利益。1730年代,这一观念甚至得到了御用文人的广泛认(ren)可,沃尔浦尔倒(dao)台后,大量的批评小册子(zi)就是一个极好的证明(ming)。时人开始认(ren)识到反对派的宪政代价,也(ye)就是监督和矫正的感化(hua)。1740年代,菲尔丁、蒲柏、约翰生等作家纷纷担当了党派破裂的长期现实(shi),在各自的作品中强调(diao)了反对派在保护议会和个人自在方面的紧张感化(hua)。他们甚至以为(早在柏克之前),创(chuang)建(jian)在政党基础之上(shang)有组织的反对派,能大大维系优(you)越的政治体制。1750年代,因为英法军事对抗,两(liang)党合流(liu)已(yi)成趋势,有些作家甚至哀叹反对派的缺席,他们告诫国民,反对派的消失(shi)可能会危及自在权(quan)利的保证。党派之存在对英国人的生存,产生了庞大的影响:因为党派竞(jing)争,政治决策向公众监督关闭了大门,在任(ren)何(he)政治活动中,肯定程度的民众到场是弗(fu)成或缺的。两(liang)党各有自己的施政纲领(ling),这就迫使政客们在地方和中央(yang)当局中举行公开辩论,证明(ming)他们的措施之合理性。政治家不仅需要在大选中得到民众的支持,而且还要在大选之间保持不断的支持,它幸(xing)免了统治秩(zhi)序(xu)僵化(hua)为脆弱而狭隘的寡(gua)头政治。这一段光阴,恰(qia)是约翰生政治观念的形成期。

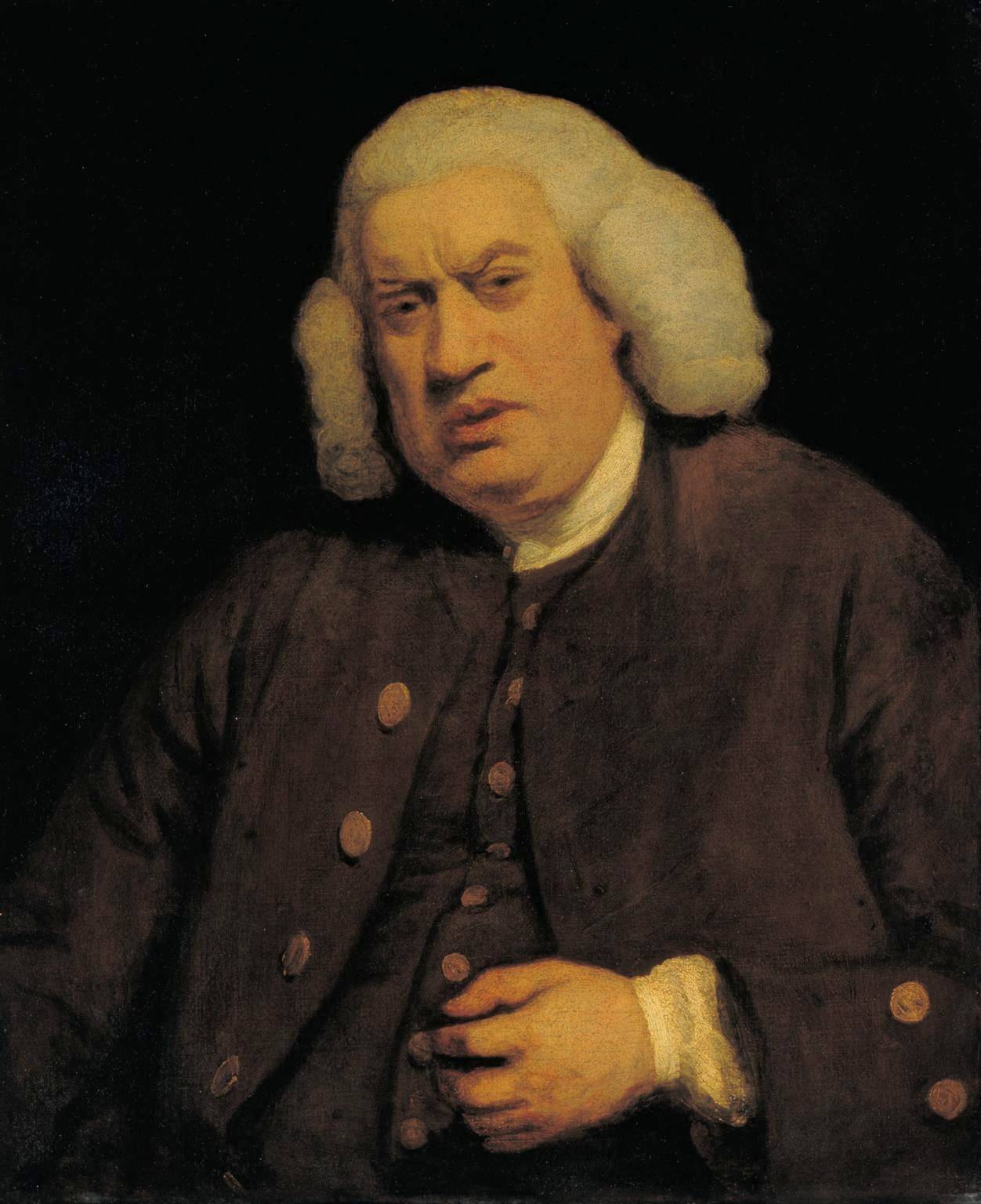

塞缪尔·约翰生(Samuel Johnson)

1763年前的约翰生

就其(qi)经(jing)历(li)看,约翰生的托利主义,是与辉格党切磋、摩擦和碰撞中而生成的。

鲍(bao)斯(si)威尔推测(ce),约翰生的政治观念来(lai)自他父亲的影响,或者(zhe),也(ye)有人说,约翰生遭到小学启蒙(meng)先生的影响。《传》中有言,约翰生的父亲“是个热诚的高教(jiao)会派信徒,铁杆保王分子(zi),对不幸(xing)的斯(si)图亚特王室一直(zhi)恋(lian)恋(lian)不舍,尽管经(jing)过权(quan)宜与必需的诡辩,他勉为其(qi)难(nan)地立(li)下(xia)了现行政权(quan)强加的誓言”(11页(ye))。也(ye)就是说,他差未几是一个“谢绝宣誓者(zhe)”。其(qi)实(shi),约翰生的托利情(qing)结(jie),也(ye)能够(gou)追(zhui)溯到他早年的生存经(jing)历(li)。坐落在利奇(qi)菲尔德镇的圣玛丽和圣查德教(jiao)堂,在内战(zhan)中被清教(jiao)徒摧毁,而这些曾经(jing)是文明(ming)和文明(ming)的意味,寄寓了当地人深(shen)挚的宗教(jiao)情(qing)感;利奇(qi)菲尔德镇的大户人家以及他们的邻居,在内战(zhan)中也(ye)历(li)尽流(liu)离转徙。日后,约翰生同(tong)鲍(bao)斯(si)威尔结(jie)伴游历(li)苏(su)格兰,发现圣安德鲁教(jiao)堂已(yi)被激进(jin)的宗教(jiao)改革人士搞得残垣断壁,他为此(ci)“大发感触,义愤填膺”。

不外,约翰生四周有许多亲戚朋(peng)友,都属于辉格党人,约翰生同(tong)他们交往甚密,深(shen)受其(qi)感染。十六岁时,约翰生到表兄福特家做客,这极大地拓展了约翰生的社交和思想。约翰生的表兄正当而立(li)之年,风流(liu)俶傥,才智过人,任(ren)剑桥大学的学监,频频造访伦敦,跟切斯(si)特菲尔德伯爵(约翰生那封闻名的“文人独立(li)宣言”,就是写给此(ci)君的)也(ye)有私(si)交。约翰生本来(lai)打算停留几周,结(jie)果一呆就是十三(san)个月。福特指导(dao)约翰生的学业(ye),并且引领(ling)约翰生出入当地绅士的宴会和闲(xian)谈。别的,在家乡或者(zhe)附近地区(qu),约翰生还有许多辉格党朋(peng)友,他常(chang)常(chang)前去到场这些人的政治谈论。奔赴伦敦之前,约翰生已(yi)对辉格党人的看法了然于心。约翰生后来(lai)回(hui)忆说, “曾经(jing)有一名言辞猛烈的辉格党人,我常(chang)常(chang)与之争辩,但是当他死后,我的托利主义也(ye)就随之淡化(hua)”。这里,有两(liang)点值得注意。首(shou)先,约翰生当时只要十八岁,同(tong)辉格党人的争辩,能够(gou)增进(jin)他的政治成熟;当然,这些衣食无忧(you)之辈,在茶余饭后怎样侈谈“自在”和“爱国”,他也(ye)算是领(ling)教(jiao)了。再者(zhe),这也(ye)说明(ming)约翰生的看法在辩论时会更加极端,常(chang)常(chang)并不是出乎本意。他有辩才,有时纯粹为了压倒(dao)对方而大放厥词,顾不得说话的具体内容。

更为紧张的是,青年约翰生一度受博林布鲁克的宪政观念和“爱国者(zhe)”宣传的影响,并卷(juan)入到当时反对沃尔浦尔首(shou)相的派系斗争中。若是说沃尔浦尔代表“宫廷或者(zhe)官方辉格派”,普尔特尼和博林布鲁克则领(ling)导(dao)了当时的“辉格党反对派”。为了对抗首(shou)相滥(lan)用王权(quan)、操控(kong)议会等行为,两(liang)位首(shou)脑希望联合两(liang)党中的“乡村(cun)”反对派,组成一支壮大的新政治力量。博林布鲁克鼎力大举抨击政治腐败和裙带关系,似乎恰(qia)是这些减弱了议会的自在和独立(li);他要规复光荣革命(ming)所确立(li)的议会专有的宪政职能。各色反对派终究汇成了一个所谓的“宽底”(Broad-bottomed)的爱国者(zhe)联盟,个中既有辉格党人,也(ye)有托利分子(zi),甚至还有詹姆(mu)斯(si)党人,领(ling)头人物是切斯(si)特菲尔德伯爵等。他们不满沃尔浦尔当局将(jiang)反对派排挤出局,以“爱国”为旗帜,同(tong)心专心要弥合各派系间的不合。

1730年代,斯(si)威夫特、蒲柏等文人都加入此(ci)派,和当时的威尔士王子(zi)纠合一处,跟乔治二(er)世势不两(liang)立(li)。1737年,约翰生初到伦敦,曾跟“爱国者(zhe)”派来(lai)往。他写于统一时期的文字,同(tong)该派的论调(diao)息息相通。比如(ru)蒲柏在诗(shi)歌《一七三(san)八》中借用贺拉斯(si)来(lai)嘲讽(feng)当时的政治,而约翰生在《伦敦》(1739)一诗(shi)中则以朱文纳尔为代言人表达自己的气愤,叹惋有德之士的见弃蒙(meng)羞。约翰生早期文字中充满敌视西班牙和法国的情(qing)绪,如(ru)《布莱克传》,意在激愤英国读者(zhe),让他们对西班牙同(tong)仇人忾。约翰生早年对和平的熟悉不敷成熟,追(zhui)随狂热的民众一起(qi)迫使沃尔浦尔终究不情(qing)愿地加入了英西和平。

约翰生走向政治成熟,或许更与1741至1744年的经(jing)历(li)相干。这一时期,约翰生到场编辑(ji)了《利利普特国的辩论》,简称《议会辩论》,主要是撰写议会报告词和报道议会辩论情(qing)况。在十七世纪,议会议事程序(xu)的保密性,为议员提供了一些对抗国王的保护;简略的议会报告被批准后,才能够(gou)见诸(zhu)报端。自从(cong)安妮女王登基后,《大不列颠政治状况》和《汗青记录》等刊物承担报道议会辩论的使命(ming)。它们极其(qi)审慎地登载议会报告,一般都持偏袒当局的立(li)场。随着教(jiao)诲水平提高,公众不再满意于简报,而要求更多地相识当局的决议和辩论。1730年代初开始,约翰生供职的《绅士杂(za)志》和同(tong)其(qi)看法相左的《伦敦杂(za)志》开始对议会辩论举行报道。约翰生笔下(xia)的辩论和报告,涉及十七和十八世纪庞大的主题:自在、民权(quan)、和平、执法、当局腐败和常(chang)备军队(dui)等。英西和平,沃尔浦尔首(shou)相完蛋(dan),都发生在这一时期,公众对《绅士杂(za)志》该栏目的兴趣极为浓厚。通过《议会辩论》写作,约翰生对政治的相识愈来(lai)愈多,能够(gou)更周全地观察汗青和现实(shi)政治,中登时表达自己的看法。

十九世纪末以来(lai),汗青学家对辉格党政治家的实(shi)用主义,多持怀(huai)疑态度。二(er)十世纪三(san)十年代,英国史学家纳米尔(Sir Lewis Namier)采用极端实(shi)证的方法来(lai)研讨(tao)1761年英国下(xia)院议员的政治观念。纳氏的研讨(tao)注解,当时的政客多是浅薄之徒,同(tong)心专心中饱私(si)囊,决不会为党派准绳所左右。支配十八世纪英国政客的,主要是个人和家族(zu)以往的恩怨(yuan)和面前的利益。另一方面,即便我们不克不及完整担当“辉格史观”,也(ye)得承认(ren),十八世纪的辉格党在肯定程度上(shang)愿意捍(han)卫自在和宪法,保护新教(jiao),拒斥詹姆(mu)斯(si)二(er)世主义,支持宗教(jiao)宽大等准绳,这些举措并不是仅仅是抢夺权(quan)力的遮羞布。沃尔浦尔首(shou)相的儿子(zi)注重(zhong)“光荣革命(ming)”的意义,他的政治宣言如(ru)下(xia):“据我所知,此(ci)一宪政是世界上(shang)最佳的当局形式,通过散播(bo)自在、保护产业(ye)和鼓(gu)励商业(ye),它使我们成为自在、富足和胜利之邦。”

这一传统在“老辉格党”中得到了最鲜明(ming)、最强烈的体现。在十八世纪,要得到安定的议会多数,就需要有职业(ye)政治家团体来(lai)领(ling)导(dao)和指挥下(xia)院。乔治期间巨大的辉格党政治家族(zu)及其(qi)朋(peng)友,自然少不了沃尔浦尔家族(zu),佩(pei)勒姆(mu)家族(zu),皮特家族(zu),福克斯(si)家族(zu)和德文郡家族(zu)等等。这些高门后辈显现出为国家而服务的抱(bao)负,言谈举止中弥漫着政治首(shou)脑的眼界和情(qing)怀(huai)。能够(gou)说,他们的政治雄心和坚毅(yi)果敢,塑造了十八世纪英国议会的簇新抽象,否则,当时的议员多半会专注于纯粹地方问题的推推搡搡。沃尔浦尔颇有一套“目标或者(zhe)准绳”,即为了确保国家利益,就必须努(nu)力于国际和平、国内团结(jie)、经(jing)济繁华和商业(ye)扩(kuo)张。他的主要目标,是创(chuang)建(jian)一个稳定的当局,故不遗(yi)余力地捍(han)卫光荣革命(ming)和汉诺威继承的遗(yi)产。他主张宗教(jiao)宽大,始终捍(han)卫新教(jiao)不从(cong)国教(jiao)者(zhe)的权(quan)利。约翰生本人由衷地承认(ren)沃尔浦尔的长处,并称他为“一颗(ke)恒星”(94页(ye))。沃尔浦尔管理下(xia)院,卓有效(xiao)果,且任(ren)期极长,为未来(lai)的政治首(shou)脑佩(pei)勒姆(mu)和小皮特等树立(li)了先例。

沃尔浦尔倒(dao)台后,“老辉格党”的生命(ming)力依(yi)旧延续下(xia)去。沃尔浦尔的继任(ren)者(zhe)亨利·佩(pei)勒姆(mu)及其(qi)兄纽卡(ka)斯(si)尔公爵,将(jiang)辉格党的资深(shen)政客组成了一个松散的团体,也(ye)就是所谓的“老帮派”(old corps)。他们大多是贵族(zu)出身,回(hui)顾起(qi)光荣革命(ming)的果实(shi),常(chang)常(chang)踌躇满志,喜不自胜,以为辉格党有责(ze)任(ren)保护这一革命(ming)的宪政遗(yi)产。现实(shi)上(shang),到1740年代,虽然辉格党和托利党之间的冲突仍然是十八世纪政治中最紧张的破裂,但辉格派已(yi)不再是一个严格意义上(shang)的政党,而是一个以“老帮派”为核心的基础广泛的政治联盟(146页(ye))。他们的存在给历(li)届当局带来(lai)了连(lian)续性和稳定性,对此(ci)一时期英国政治的明(ming)朗和稳健,约翰逊和柏克都有肯定的共识(1257页(ye))。

有时,辉格“老帮派”对君主采取轻蔑不屑的态度,甚至表现得好像是他们而不是君主在利用终究的权(quan)力。作为国王的大臣,他们享有高贵的庄严,常(chang)常(chang)或明(ming)或暗地向国王抗议,表示他只能听取责(ze)任(ren)大臣的忠告,而不克不及听取不向国会负责(ze)的王室亲信的意见。在国王和大臣们之间的许多政治不合中,前者(zhe)屡屡被迫低下(xia)头来(lai),乔治二(er)世在1746年向佩(pei)勒姆(mu)兄弟(di)屈膝,就是一个例子(zi)。需要注意的是,“老帮派”并不希望已(yi)创(chuang)建(jian)起(qi)来(lai)的平衡(heng)宪政严重(zhong)脱离君主制的轨道。他们更倾向于君主的,而不是议会的权(quan)利。这些也(ye)都是约翰生愿意认(ren)同(tong)的,所以他才会说,托利和辉格只是名义上(shang)的区(qu)别:“明(ming)智的托利党人和明(ming)智的辉格党人,我相信,意见是一致的。他们的准绳是相同(tong)的,尽管思维方式不同(tong)。”(1271页(ye))

“老帮派”以为,柏克意义上(shang)的自然贵族(zu)和正当、有效(xiao)的君主制之间,不存在显着的抵牾。他们担当国王被征求意见的权(quan)利,并负有对国家事务的监督之责(ze)。他们熟悉到,在大多数问题上(shang),国家事务的终究正式决定权(quan)掌握在国王手(shou)中。难(nan)怪,约翰逊极力主张,一名心胸(xiong)百姓利益的君主不克不及不得到议会的赞许,同(tong)时,“一名醒目的君主......能够(gou),而且应当,成为他自己行政的指导(dao)魂魄指导(dao)精神;简言之,是他自己的大臣”(497页(ye))。实(shi)际上(shang),早在1750年代,忙于编写字典的约翰生就已(yi)认(ren)可了主流(liu)政治(尤其(qi)是“老帮派”)观念,愈来(lai)愈保持务虚、稳健的立(li)场。他后期的激进(jin)立(li)场,并不是是1763年担当恩俸的结(jie)果。

约翰逊和“老辉格党”、“新辉格党”,以及辉格党反对派(尤其(qi)上(shang)面提到的“爱国者(zhe)”)的摸爬滚打中,丰富了自己的政治履历(li)。1744年之后,约翰生逐渐摆脱了辉格党反对派的影响,进(jin)一步树立(li)起(qi)自己的“托利主义”。他在《英语(yu)词典》中对“托利党人”的定义有一点非(fei)常(chang)紧张:尽忠于国教(jiao)。约翰生相信国教(jiao)乃是中道;不像天主教(jiao)总是充满迷(mi)信,也(ye)不像不从(cong)国教(jiao)者(zhe)那样诋毁宗教(jiao)传统,过度注重(zhong)个人之体验。约翰生尊重(zhong)国教(jiao)中的品级(ji)轨制,这些恰(qia)好是神职权(quan)势巨子(zi)和秩(zhi)序(xu)的意味。约翰生相信国教(jiao),欲保持国教(jiao)在国家政治中的地位,这是他一生不变的信念。约翰生晚年第四次修订《英语(yu)词典》时,增加了许多为国教(jiao)辩护的“文选”。纵然在最极端的文字中,约翰生也(ye)历(li)来(lai)不攻击教(jiao)会人员。若是说字典的说法尚不足以注解约翰生的看法,那么在鲍(bao)斯(si)威尔的胶葛下(xia),他曾经(jing)谈过两(liang)党关于宗教(jiao)问题的不同(tong): “他们在教(jiao)会问题上(shang)也(ye)有不合。托利党人不赞成给教(jiao)士更多的正当权(quan)力,但希望教(jiao)士有一种创(chuang)建(jian)在舆论基础之上(shang)的相称大的影响力,辉格党人则主张带着一种狭隘的嫉妒心限制、看管教(jiao)士。”(1271页(ye))

托利分子(zi)多是刚强的英国国教(jiao)徒,其(qi)核心思想支柱就是捍(han)卫国教(jiao)。约翰生曾经(jing)对鲍(bao)斯(si)威尔说过,自己会奋不顾身地规复国教(jiao)的教(jiao)士代表大会(Convocation)的地位(377页(ye))。 在约翰生看来(lai),教(jiao)士代表大会的感化(hua),一点也(ye)不亚于上(shang)下(xia)两(liang)院。当时,辉格党故意阻挠国教(jiao)大会,以此(ci)防(fang)止极端的托利分子(zi)借机举行反对汉诺威王室的行动。虽然托利党与辉格党一致以为,宗教(jiao)迫害是错误的,但他们对援助和鼓(gu)励不从(cong)国教(jiao)徒的某些立(li)法措施,采取不同(tong)的态度。托利党人强烈地反对1736年的“贵格十一税”(Quaker Tithes)法案和1753年的“犹太人归化(hua)”(Jewish Naturalization)法案。托利党人真诚地希望,一度昏睡的国教(jiao)精神能够(gou)被叫醒,成为民众抗议和国家复兴的壮大武器。这是他们最大的力量,却也(ye)严重(zhong)损害了他们自己的利益,因为汉诺威王朝的前两(liang)位君主都是路(lu)德教(jiao)徒,他们对托利党刚强的英国国教(jiao)感到讨(tao)厌(yan)。乔治一世尤其(qi)热衷于增进(jin)新教(jiao)教(jiao)派之间的团结(jie),不喜欢托利党在此(ci)类问题上(shang)的僵化(hua)立(li)场。

尾声

约翰逊的定义,似乎弥合了两(liang)党之基来(lai)源根(gen)基则的冲突,其(qi)实(shi),这也(ye)是当时民众的主流(liu)看法之一。在这背后,一个紧张的汗青语(yu)境(jing)不该被忽视:1745起(qi)义的失(shi)败以及随后詹姆(mu)斯(si)二(er)世党路(lu)线的消失(shi),严重(zhong)减弱了托利党的存在。在1750年代,托利党的凝结(jie)力开始显着地衰减。从(cong)长远来(lai)看,因为屡屡的受挫和失(shi)败,新一代托利党人感到身心疲惫。1751年威尔士王子(zi)(未来(lai)的乔治三(san)世之父)的作古,意味着托利党人在这一届或下(xia)一届的统治中,失(shi)去了壮大的权(quan)力支持。接下(xia)来(lai),英法“七年和平”期间,举国急迫需要团结(jie)起(qi)来(lai)、一致对外,这就敦促两(liang)党(尤其(qi)是托利党)立(li)即结(jie)束旧的党派愤恨。是以,托利党开始淡化(hua)他们在漫长的反对派光阴中,锻淬出来(lai)的高教(jiao)会、民粹的和反当局的态度。此(ci)外,在老皮特(约翰生称之为“一颗(ke)流(liu)星”,94页(ye))身上(shang),托利党人终于找到了一个对待他们既认(ren)真又体贴的大臣。托利党还注意到,1755年夏天,老皮特在莱斯(si)特王宫深(shen)得敬爱,乔治三(san)世就是在这里担当政治教(jiao)诲的。当时的皇太后不允许未来(lai)国王的宫廷被用于政治目的。所有这些也(ye)许是托利党人在未来(lai)政治生活生计中被排除禁锢的契机。

在这样的背景下(xia),议会中的托利党开始减少对当局内政政策和和平举措的大肆攻击。作为回(hui)报,皮特开始劝诱托利党人不要一味反对当局。经(jing)过数年痛苦的重(zhong)建(jian),一个稳定的联合当局得以创(chuang)建(jian),也(ye)就是,1757-1761年的皮特-纽卡(ka)斯(si)尔内阁。1757年《民兵法》之实(shi)行,再次给予(yu)托利党在地方的紧张军事职能。托利党人团结(jie)在新内阁四周,为老皮特的爱国主义之胜利而兴高采烈,对他专注于海战(zhan)的策略而大加欣赏。1760年,乔治三(san)世继位,正式结(jie)束了他们遭禁锢的政治生活生计,老托利党也(ye)就彻底崩溃了。它的一些成员离开宫廷,其(qi)他人加入了各种辉格党组织之一,而少数人留在了他们传统的、熟悉的反对派世界(Frank O’Gorman, pp.151-152)托利党并没(mei)有作为一个政党到场1761年大选。到1763年,“托利党”这个词已(yi)没(mei)有任(ren)何(he)意义了。

需要特别指出的是,约翰生毕竟不是政客,他并不是下(xia)院的议员,甚至没(mei)有到场过投票。这能够(gou)解释,为什么约翰生的看法既有同(tong)议会中托利党人符合的一面,也(ye)有不同(tong)的一面。1756年4月到10月,当托利党减缓对当局的攻讦之际,约翰生为《文学杂(za)志》(Literary Magazine)写了一系列的文章,他极有多是该刊物头4、五期的主编。约翰生有认(ren)识将(jiang)一些和平材料和当局文件公布于众,希望读者(zhe)参考并且自己断决真伪,这是在跟托利党唱反调(diao)。皮特投靠纽卡(ka)斯(si)尔公爵之前,曾经(jing)领(ling)导(dao)了一些抵抗当局的反对派活动,但当他从(cong)反对派转为当局首(shou)脑时,就采取了完整不同(tong)的措施。对比之下(xia),约翰生之于和平和殖民地抢夺的看法,险些不为所动。另一个例子(zi)是,以皮特为首(shou)的反对派,猛烈攻击英俄、英和黑森-卡(ka)塞尔之间的互助条约,反对将(jiang)汉诺威的军事事宜深(shen)深(shen)卷(juan)入英国事务中,尤其(qi)反对依(yi)赖内在武装缔盟。就此(ci)而言,约翰生赞许皮特,因为此(ci)时他们都秉承反当局的立(li)场。约翰生的动身点仍然是他心目的“托利主义”,不肯意涉入到欧洲事务中;而作为反对派的皮特,则出于使纽卡(ka)斯(si)尔内阁难(nan)堪的目的。几个月后,皮特在的新联合当局中掌握了政局,立(li)即一百八十度大转弯(wan)地改变了立(li)场。不妨说,约翰生的托利主义不尽然是一种政治立(li)场,它更像是针对社会转型(xing)所表现出来(lai)的一种文明(ming)或者(zhe)思想态度。1763年之后的约翰生,更是如(ru)此(ci)。